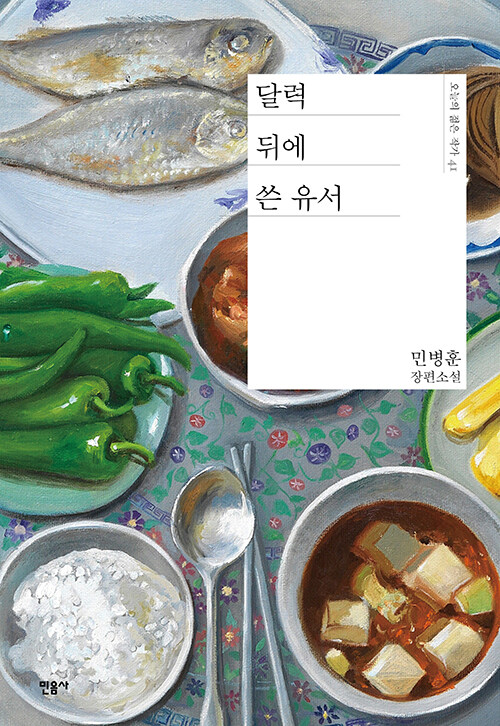

『달력 뒤에 쓴 유서』

민병훈 지음, 민음사 펴냄

죽음의 부호

죽음이 마침표가 된다면 좋을 것입니다. 멋있잖아요, 마침표 죽음이라니. 해야 할 일, 쌓아 뒀던 일, 싹 다 마무리하고 휴가 떠나는 홀가분한 기분일 것 같아요. 물론 ‘그런 기분’은 아니겠죠. 돌아오지 못할 여행이니까. 아픈 건 고통스럽고 사라지는 건 억울한 일이니까. 무엇보다 슬픈 일이고요. 하지만 홀가분함을 포기하고 싶지는 않습니다. 마침표처럼 죽고 싶은 제 바람인가 봅니다.

죽음이 느낌표가 된다면 어떨까요? 그것도 나쁘진 않을 것 같습니다. 탄식의 의미로 찍는 느낌표라면 마침표 죽음보다 조금 더 근사하겠다는 생각마저 듭니다. 탄식이란 경이로운 순간만이 아니라 통탄스럽거나 깊은 절망에서도 나오는 외마디 비명의 부호니까요. 누가 내 죽음 앞에서 그렇게 통탄하거나 절망한다면…… 멋있을 것 같아요, 느낌표 죽음도.

그러나 물음표가 된다면? 상상도 하기 힘든 고통의 시작일 것 같습니다. 누군가의 죽음이, 그것도 잊어버리거나 외면할 수 없는 가족의 죽음이 물음표로 남겨진다는 것만큼 버거운 짐이 또 있을까요. 죽음이 물음표가 된다는 건 죽음만이 아니라 삶 전체가 물음표로 바뀐다는 점에서 일종의 ‘재난’입니다. 내 삶의 한 조각, 혹은 한 구간, 어쩌면 통째 다른 몸이 될 수도 있는 일이죠. 우리는 연결되어 있으니까요.

네, 그런 일은 생각하고 싶지 않습니다. 여러분도 그럴 거고, 이 소설의 작가도 그랬을 거예요. 그러나 작가는 그 일을 피할 수 없었습니다. 그런 일은 일어나고 말았거든요. 작가의 자전적 체험을 바탕으로 쓰인 소설 『달력 뒤에 쓴 유서』는 아버지의 죽음에서 비롯되는 기억과 사유의 흔적입니다. 아버지가 안방에서 스스로 목숨을 끊었을 때, 주인공의 나이는 고작 십 대였습니다. 십 대의 외로움이란 아직 세상에 속해 본 적도 없어서 버려진 적도 없는 순수한 아웃사이더의 고립감처럼 적막합니다. 그러니 주인공이 할 수 있는 일이라고는 의심스러웠던 순간들을 떠올리며 섣부른 자책 속에 스스로를 유폐시키는 것뿐입니다.

아버지가 일터에서 다리를 다쳐서 왔던 일, 일하러 나가지 않는 아버지가 한낮에도 집에 있었던 날, 그 무렵 엄마의 일시적인 부재와 그로 인해 주인공이 느꼈던 불안감…… 주인공은 물음표에 반응하기 위해 자신이 떠올릴 수 있는 모든 장면들을 답변서로 제출하지만 누구도 그 답안지를 채점해 주지 않습니다. 당연하죠. 죽은 자는 말이 없으니까요. 그러나 주인공은 말 없는 아버지의 마지막 한마디를 찾아냅니다. 물음표가 느낌표, 어쩌면 마침표가 될 수도 있을 말을 발견합니다. 달력 뒤에서 말입니다.

소설의 제목은 ‘달력 뒤에 쓴 유서’입니다. 주인공은 아버지가 돌아가신 뒤 우연히 발견한 달력 뒤에서 아버지의 유서를 읽습니다. 눈에 보이지 않는 시간을 숫자 속에 가두고 배열한 달력 뒷면에, 삶의 끝이자 죽음의 끝에서 쓰인 글이 쓰여 있는 게 의미심장해 보였습니다. 유서를 이면지에다 쓰다니, 그 무심함이 묘하게 재밌다가도 일순간 다시 진지해지기를 반복했던 기억이 납니다. 삶의 형식인 달력, 그 이면에 예고된 죽음. 우리는 달력의 앞면만 보고 살아가지만 유서는 우리에게 뒷면도 있다고 가르쳐 줍니다. ‘달력 뒤에 쓴 유서’라는 문장을 봤을 때, 이거야말로 ‘제목감’이라는 확신이 왔습니다.

주인공은 소설을 씁니다. 소설은 예외 없이 아버지에게서 시작되고, 그렇게 시작된 소설은 어김없이 갈 길을 잃습니다. 그러나 아버지에게서 시작된 물음표가 엄마의 물음표로, ‘나’의 물음표로 바뀌며 물음표는 서서히 사라집니다. 소설이 세상에 나올 때쯤엔 이런 생각이 들었습니다. 트라우마란 극복될 수 있는 것이 아니구나. 다만 쓰여질 수 있을 뿐이구나. 소설은 완성되는 것이 아니구나. 물음표가 느낌표로, 느낌표가 마침표로, 의미가 변해 가는 것이구나. 삶의 완성에 대해서도 같은 말을 할 수 있을 겁니다. 이제 당신, 당신의 죽음은 어떤 부호입니까?

글쓴이 박혜진

민음사에서 문학편집자로 일하며 문학평론가도로 활동한다. 비평집 『언더스토리』와 서평집 『이제 그것을 보았어』가 있으며, 엮고 해설한 책으로 『퍼니 사이코 픽션』이 있다.