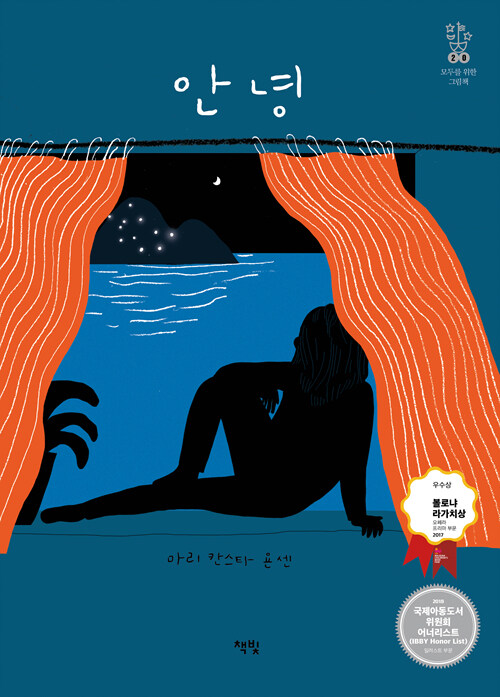

『안녕』

마리 칸스타 욘센 지음, 책빛 펴냄

홀로 통과한 계절 끝에서

새벽 다섯 시, 그림자까지 귀여운 둘째가 자기만 한 베개를 부둥켜안고 나의 침대 위로 올라온다. "왜 나는 자꾸 나쁜 꿈을 꾸는 거야." 흐느끼는 아이를 안아 토닥이다 보면, 언젠가 아이가 홀로 견뎌내려 할 어두운 밤을 상상해 보게 된다. 그럴 때 아이 곁에 있었으면 하는 책이 있다. 노르웨이 작가 마리 칸스타 욘센의 『안녕』으로, 원제는 『Jeg rømmer』(노르웨이어로 ‘나는 벗어날래’라는 뜻)인 글 없는 그림책이다.

주인공 아이는 원하지 않는 채로 새로운 집과 학교로 이사하며 낯선 환경 속에서 순식간에 이방인이 된다. 세상을 살아가다 보면 문득 이방인처럼 서 있는 순간들이 있기 마련이다. 마리 칸스타 욘센은 아이의 고립된 마음을 감추지 않는다. 거침없는 선과 비어 있는 공간은 아이의 막막함을 고스란히 보여준다.

까만 밤, 아이는 망원경 너머에서 빛나는 토끼가 사는 섬을 발견한다. 아이는 홀로 그곳으로 가서 토끼를 데려온다. 이튿날 토끼를 가방에 넣어 학교에 가자 신비로운 토끼는 단번에 아이들의 관심을 끌고, 아이는 잠시나마 무리에 섞인다. 그러나 그 행복은 오래가지 않는다. 토끼는 떠나온 섬을 그리워하고, 아이는 결국 토끼를 제자리로 돌려보낸다.

학교로 돌아온 아이는 다시 외면당하지만 이제는 달라져 있다. 억지로 애쓰지 않는다. 밖은 변하지 않은 채로, 그러나 평온히 여러 계절이 흘러간다. 그리고 어느 날 누군가 아이에게 작은 쪽지를 건넨다. 쪽지 속에는 토끼들이 보여주었던 것과 같은 스마일이 그려져 있다. 새로운 친구가 미소를 짓고, 아이도 미소로 답한다. 마지막 장면에서 두 아이가 함께 섬으로 가서 빛나는 토끼와 어우러지는 모습은 환상적이고 자유롭다.

『안녕』에는 참 아름다운 장면이 많지만 내가 가장 좋아하는 것은 스스로에게 시간을 허락해 홀로 묵묵히 계절을 통과하는 아이의 모습이다. 틀에 맞추려는 관념에서 벗어나 그저 어떤 시절을 겪어내는 일이야말로 진정한 성장이 아닐까. 그 시간이 쌓였을 때 비로소 자기 자신과, 그리고 타인과의 온전한 만남이 시작된다.

『안녕』을 처음 만난 것은 꽤 오래 전이었다. 아이들이 아직 아주 어릴 때였는데, 이 책이 아이들 책장에 언제나 꽂혀 있으면 좋겠다고 생각했다. 새로운 곳에 익숙해지기까지 시간이 오래 걸리는 첫째에게도, 사랑을 끊임없이 확인받고 싶어 하는 둘째에게도, 언젠가 이 책이 꼭 필요한 날이 오지 않을까 싶었다. 외로운 밤을 건너는 날 이 책이 잠시 품에 안길 토끼가 되어줄지도 모르니까.

그러나 놀랍게도 몇 해가 지나 이 책을 먼저 꺼내 들게 된 것은 나였다. 새로운 곳에서 한 걸음을 내딛기를 망설이던 시기에, 반걸음씩 먼저 다가와 준 동료들을 만났을 때 이 책이 문득 떠올라 선물했다. 그들은 책장을 펼치며 사춘기에 접어든 자신의 아이를 떠올렸다고 했다. 그림책은 이렇게 예기치 못한 때에 우리를 여러 곳으로, 여러 사람에게로 이끌어 주곤 한다.

『안녕』은 새로운 환경에 놓인 아이들에게 위안이 될 뿐 아니라, 잠시 세상이 낯설어진 모든 이들에게 손짓한다. 그림자가 조금씩 커져 가는 나의 아이들에게도, 또 나 스스로에게도, 홀로 지내는 계절과 떠나보내야 할 것을 보내는 밤이 허락되기를 바라게 한다. 조용한 시간이 충분히 흐르고 나면 누군가의 손을 잡는 알맞은 순간을 알게 될 거라는, 그때에는 토끼가 꼭 필요하지 않으리라는 것을 믿게 한다.

글쓴이 김민정

‘Creative Learning through Arts and Performance’의 약자를 딴 ‘클랩 스튜디오(CLAP Studio)’를 통해 장르와 형태를 제한하지 않는 어린이 예술 워크숍과 그림책 콘서트를 선보인다. 어린이와 양육자가 함께 읽는 그림책을 특히 좋아하여, '네 손의 그림책'이라는 이름으로 SNS에 그림책 이야기를 쓰고 있다.